Optik (2)

Hier findest du die Folien zur Unterrichtseinheit OPTIK

Inhalt - Optik

Lichtquellen

Gegenstände sehen

Lichtausbreitung

Optische Täuschungen

Lichtausbreitung: Lichtbündel

Die Lichtgeschwindigkeit

Licht und Schatten

Kern- und Halbschatten

Übergangsschatten

Sonnen- und Mondfinsternis

Der Mond und seine Gestalt

Reflexion von Licht

Teil 2:

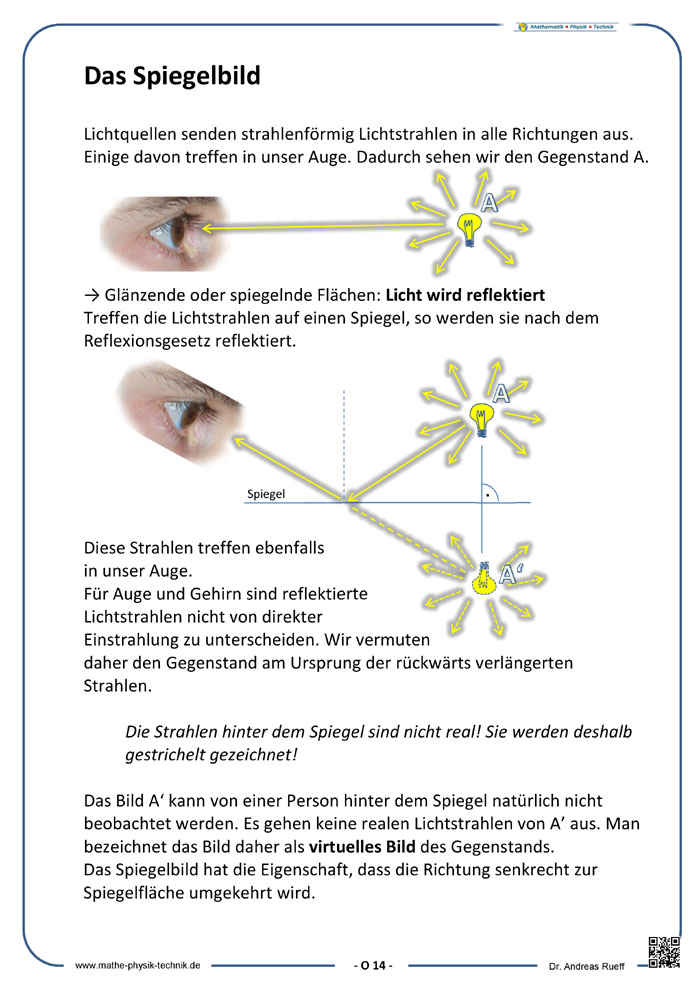

Das Spiegelbild

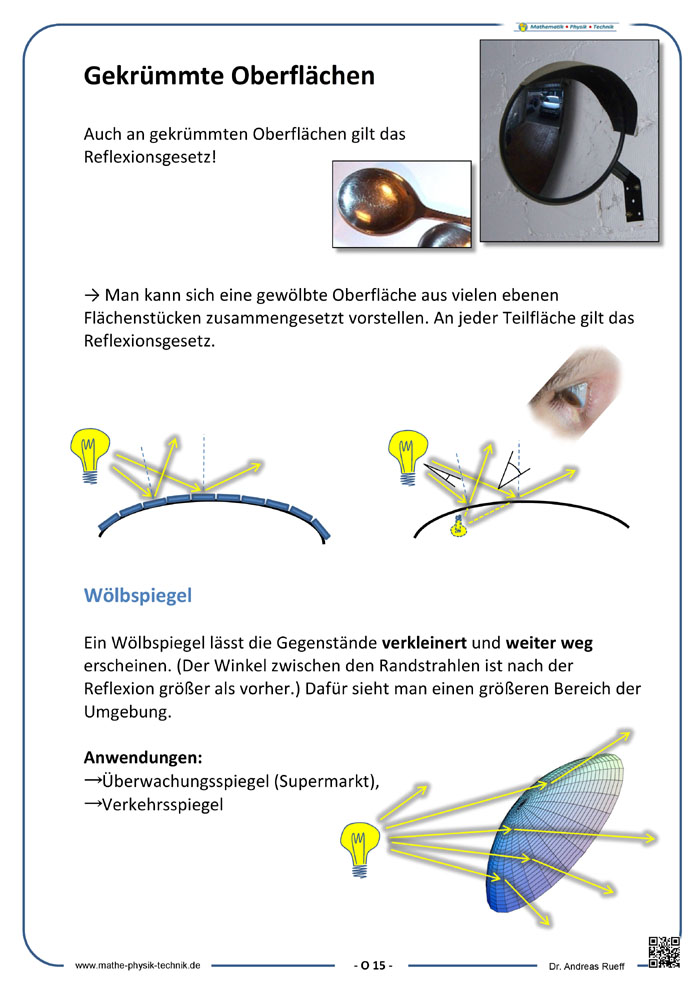

Gekrümmte Oberflächen

Wölbspiegel

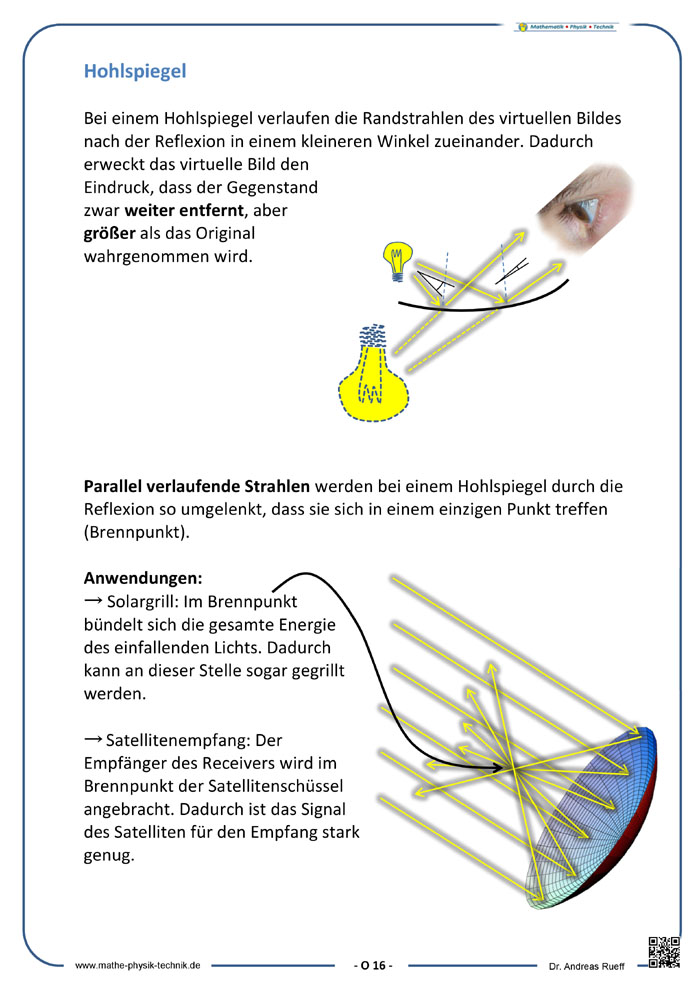

Hohlspiegel

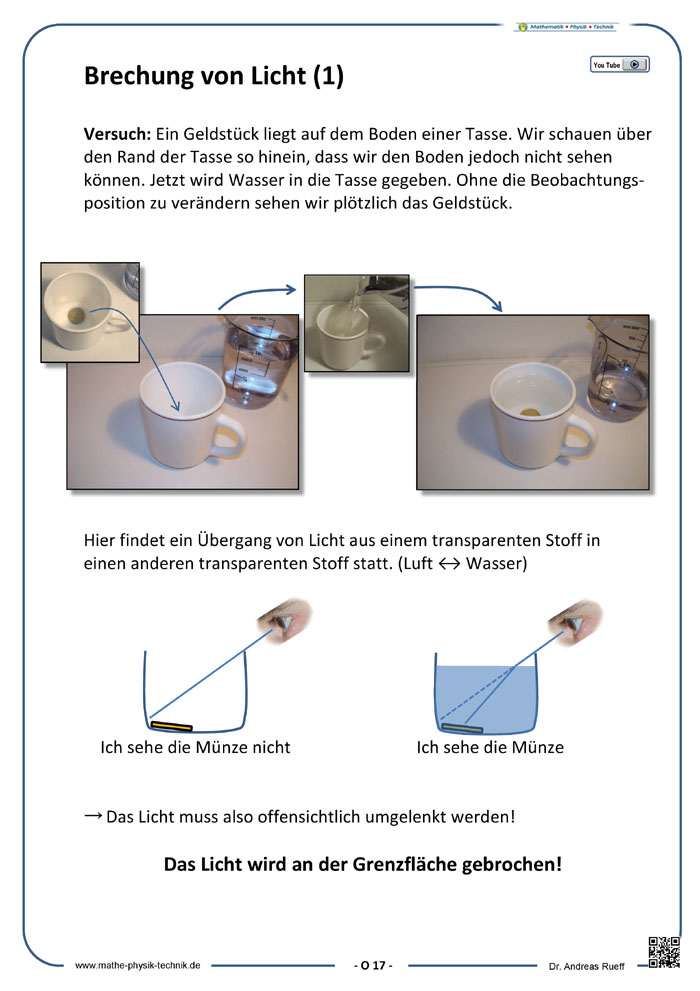

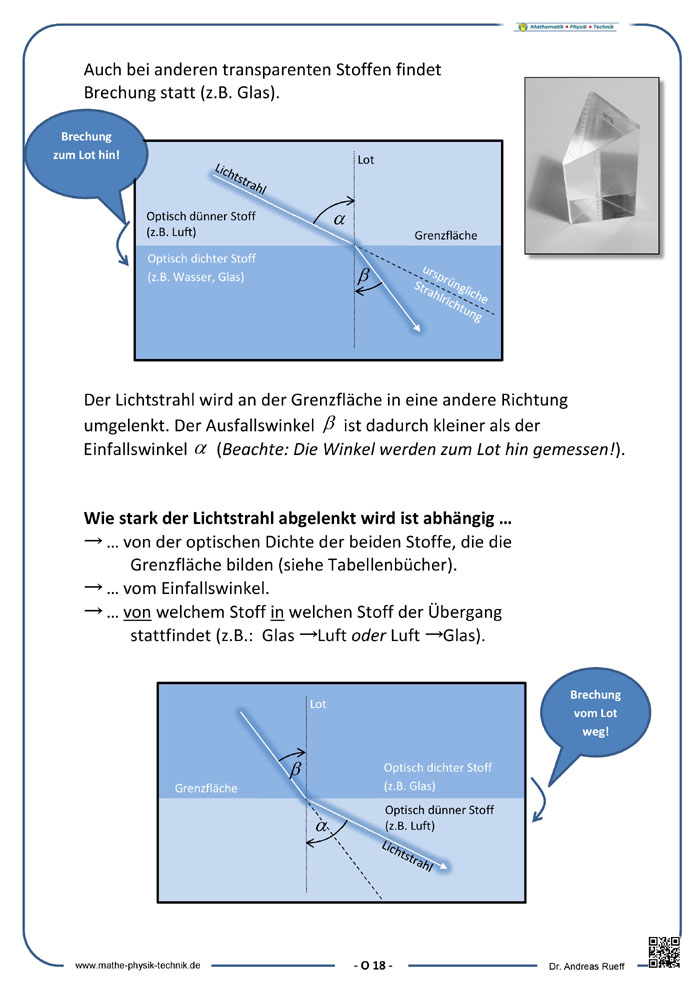

Brechung von Licht (1)

Brechung von Licht (2)

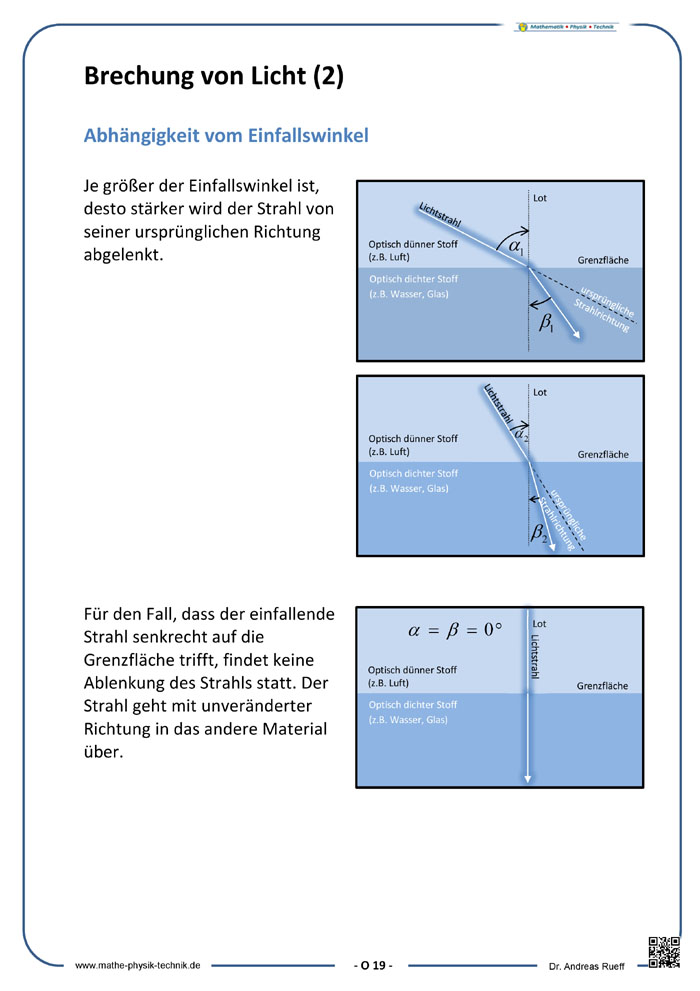

Abhängigkeit vom Einfallswinkel

Brechung von Licht (3)

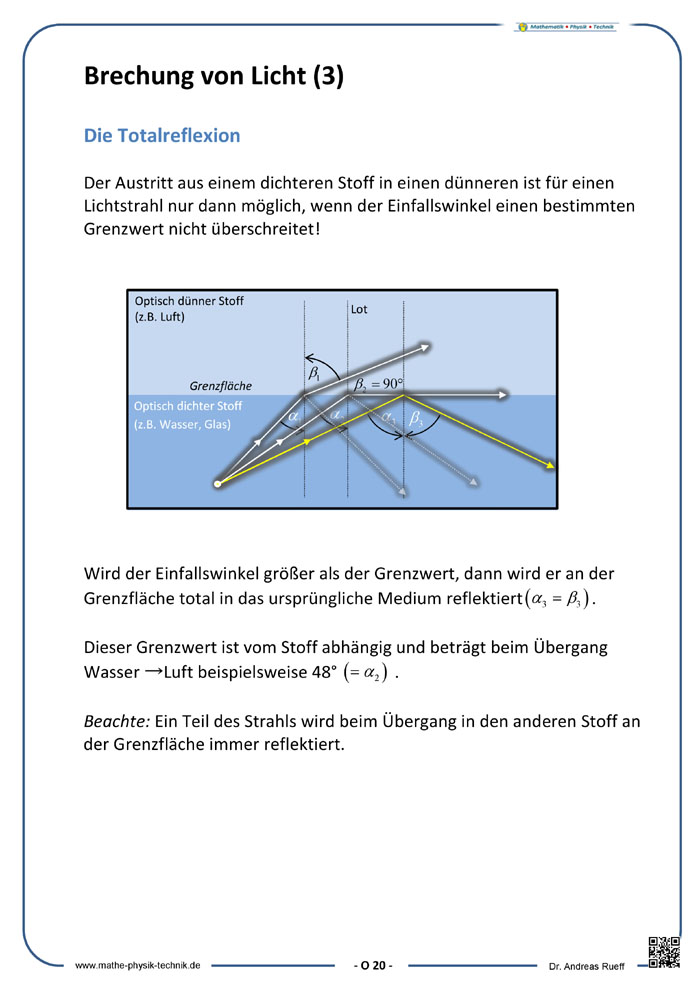

Die Totalreflexion

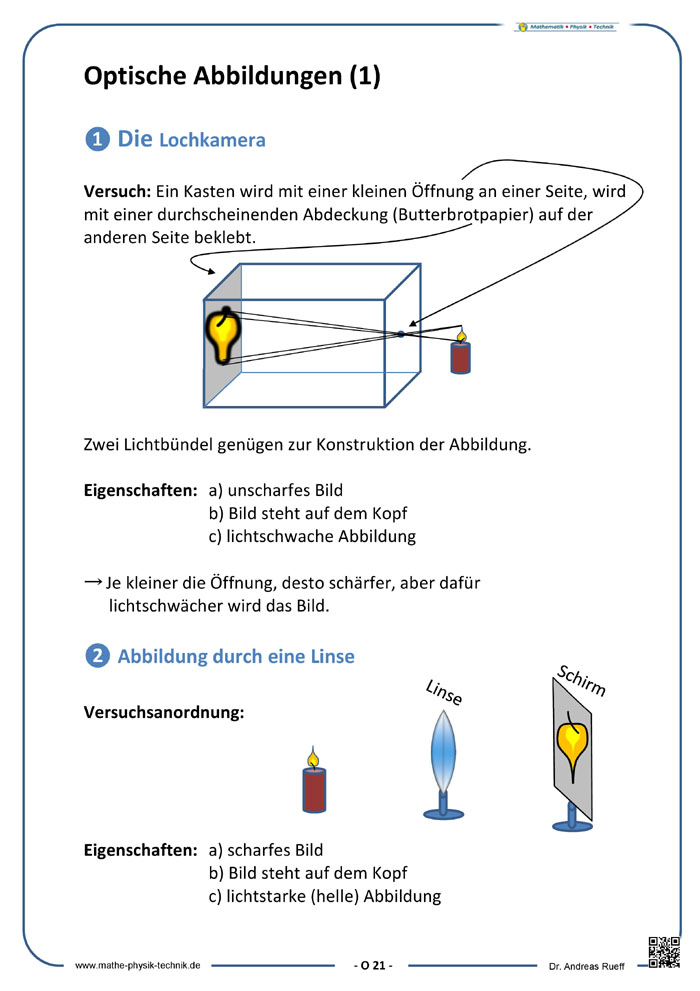

Optische Abbildungen (1)

→ Die Lochkamera

→ Abbildung durch eine Linse

Optische Abbildungen (2)

Abbildungen durch eine Linse

Optische Abbildungen (3)

Abbildungen durch die Sammellinse (1)

Optische Abbildungen (4)

Abbildungen durch die Sammellinse (2)

Optische Abbildungen (5)

Die Lupe

Linsen

Die Konvexlinse (Zerstreuungslinse)

Das Mikroskop

Das Fernrohr (1) [Kepler]

Das Fernrohr (2) [Galilei]

Farben

Allgemeine Hinweise zu den Themenseiten

Die hier angebotenen Themenseiten fassen die grundlegenden Inhalte, Informationen und Hefteinträge zu den Unterrichtsinhalten von verschiedenen Themenbereichen der Fächer Mathematik, Physik und dem Wahlpflichtfach MINT/Technik zusammen. Diese sind online, kostenlos und ohne Registrierung verfügbar und sollen zur besseren Selbstorganisation der Schüler beitragen.

Die im Internet bereitgestellten Materialien bieten aber auch noch zusätzliche Möglichkeiten: Sie sollen den Schülern einen Leitfaden zur Vorbereitung auf Kursarbeiten, aber auch bei Fehlstunden zur Nacharbeit der versäumten Unterrichtsinhalte dienen und weiterhin den Eltern die Möglichkeit zur Unterstützung bei den unterrichtsbegleitenden Hilfestellungen geben. Die Zusammenfassungen zu den Unterrichtsinhalten auf den Themenseiten werden dabei jeweils ergänzt durch Lernvideos, Infotexten, Aufgaben, Bildergalerien und interaktiven Tools. Diese sollen dabei helfen selbstständig eigene Ergebnisse zu überprüfen oder zusätzliche Informationen zu den Inhalten erhalten. Bei den Lernvideos handelt es sich teilweise um die YouTube-Video des YT-Kanals Mathe-Physik-Technik. Weiterhin sind bei den einzelnen Folien zusätzliche Videovorschläge von anderen YouTube-Kanälen zugeordnet. Der jeweilige Link leitet dann ggf. direkt auf die YouTube-Video-Seite weiter.

Bei den klassischen physikalischen Themenbereichen sind die jeweiligen Folien für den digitalen Unterricht weitestgehend angepasst und optimiert worden. Insbesondere durch die Corona-Krise rückt der digitale und eigenverantwortliche Unterricht immer mehr in den Fokus. Zu den einzelnen Folien sind deshalb jeweils passende Videos zu den Inhalten zugeordnet und zu vielen Folien auch passende Aufgaben eingearbeitet worden. Dadurch sind die Themenbereiche in Teilabschnitten strukturiert und für die Arbeit mit Wochenplänen optimiert worden. Sie ermöglichen den Schülern so die selbstständige Arbeit daheim und geben jedem Schüler die Möglichkeit die Lernziele auch unter den gegebenen Umständen bestmöglich zu erreichen. Dabei können Schüler dann sogar die positiven Seiten des digitalen Unterrichts (Eigenes Lerntempo festlegen, optimale Anpassung von Lernzeit und Zeitpunkt an den eigenen Biorhythmus zum effizienten Lernen, etc.) für sich besonders gut nutzen.

Siehe hierzu auch: → Konzept - mathe-physik-technik.de

Skript → Publikationen

Infotext - Optik (11/12) - Das Spiegelbild und Reflexion an gekrümmten Flächen

- Wenn die Spiegelfläche nicht eben ist, ist das Spiegelbild verzeichnet. Bei nach außen gekrümmten Spiegeloberflächen (Wölbspiegel oder auch Zerstreuungsspiegel) erscheint das Spiegelbild immer verkleinert. Bekannte Beispiele findet man im Straßenverkehr als Verkehrsspiegel, zur Überwachung de Innenraums in Geschäften oder oft auch an den Kassen.

- Mit einer nach innen gekrümmte Spiegeloberfläche (Hohlspiegel) kann hingegen ein vergrößertes Spiegelbild erzielt werden. Hohlspiegel werden unter anderem als Hauptspiegel in Spiegelteleskopen oder als Rasier-/Kosmetikspiegel verwendet. Auch die Satellitenschüsseln für den Fernsehempfang oder Radarantennen funktionieren nach demselben Prinzip, allerdings für die dem Licht verwandten Radiowellen.

- Mit welligen Spiegeln können Zerrbilder erzeugt werden, wie man sie in Kuriositäten- oder Lachkabinetten und auf der Kerwe findet.

-----------------------------------

Hinweis: Die Quellenangaben zu diesem Text sind am Ende dieser Internetseite zu finden.

Videos:

1) → Wie funktionieren Spiegel? | alpha Lernen erklärt Physik

2) → Reflexionsgesetz | Optik - Physik | Lehrerschmidt

Anmerkung: Die Links in diesem Ordner verweisen auf externe YouTube-Videos anderer YouTube-Kanäle. Gelegentlich werden Videos dort auch wieder entfernt. Entsprechende Hinweise zur Aktualisierung dieser Seite werden gerne per → Mail oder über das → Kontaktformular entgegengenommen. - Vielen Dank schon vorab für den Hinweis!

Infotext - Optik (13/14) - Brechung von Licht

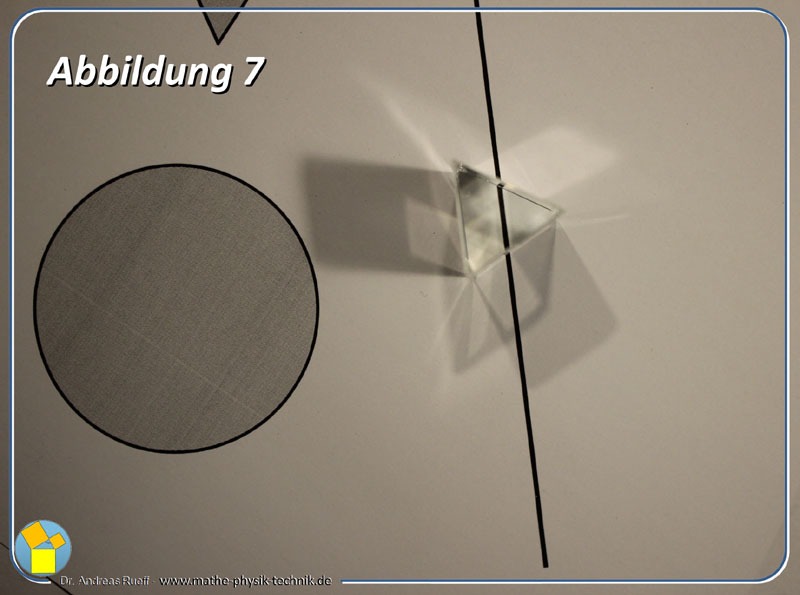

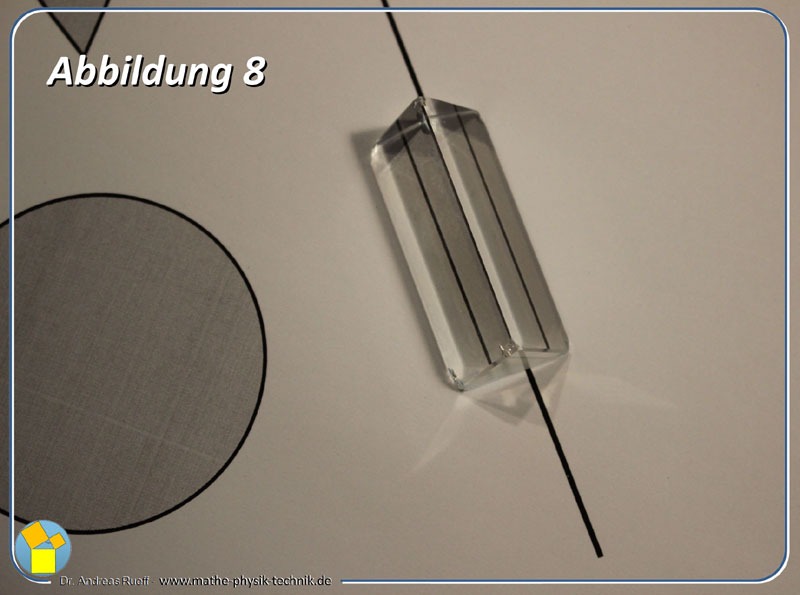

- Der Übergang von einem optisch dünneren in ein optisch dichteres Material. Dabei findet Brechung zum Lot hin statt! Der Einfallswinkel ist dann also größer als der Brechungswinkel (=Ausfallswinkel).

- Der Übergang von einem optisch dichteren in ein optisch dünnes Material. Dabei findet Brechung vom Lot weg statt! Der Einfallswinkel ist dann also kleiner als der Brechungswinkel.

- Meistens tritt an der Grenzfläche eines transparenten Körpers zusätzlich zur Brechung auch Reflexion auf, so dass der einfallende Lichtstrahl in zwei Strahlen (einen reflektierten und einen gebrochenen Lichtstrahl) aufgetrennt wird.

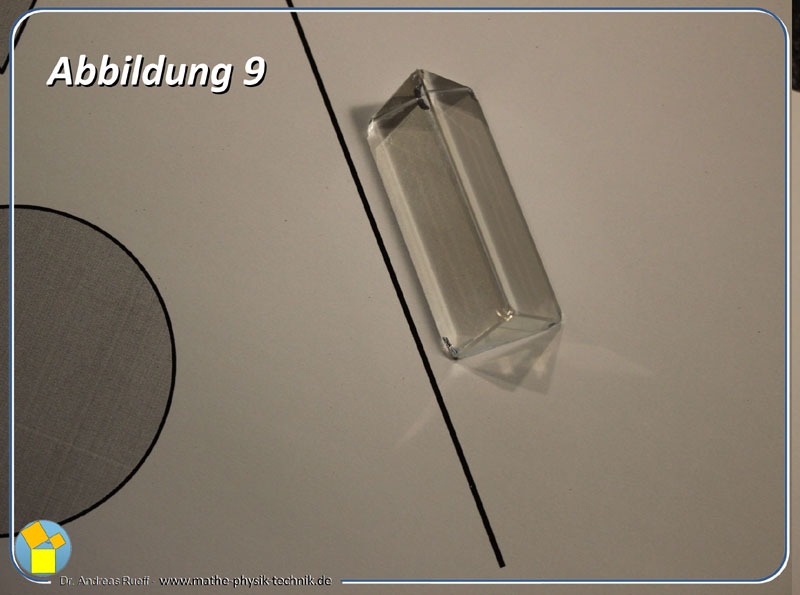

- Die verschiedenen Farben des Lichts werden unterschiedlich stark gebrochen. Die Abhängigkeit der Brechung von der Farbe des Lichts nennt man Dispersion. Darauf beruht die Eigenschaft eines Prismas, Licht in seine spektralen Bestandteile zu zerlegen.

-----------------------------------

Hinweis: Die Quellenangaben zu diesem Text sind am Ende dieser Internetseite zu finden.

Zusätzliche Videos:

1) → Brechung der Lichtstrahlen | alpha Lernen erklärt Physik

2) → Lichtbrechung und Trugbilder I musstewissen Physik

3) → Optische Hebung und Lichtbrechung

Anmerkung: Die Links in diesem Ordner verweisen auf externe YouTube-Videos anderer YouTube-Kanäle. Gelegentlich werden Videos dort auch wieder entfernt. Entsprechende Hinweise zur Aktualisierung dieser Seite werden gerne per → Mail oder über das → Kontaktformular entgegengenommen. - Vielen Dank schon vorab für den Hinweis!

- Was versteht man unter Lichtbrechung?

- Was heißt „optisch dicht“ und „optisch dünnes Medium“? Wie kann man sich das vorstellen?

- Nenne drei Beispiele für Stoff-Paar von denen eines optisch dicht und eines optisch dünn ist.

- Lichtbrechung tritt nicht immer auf. Unter welchen Umständen ist die Lichtbrechung nicht zu beobachten?

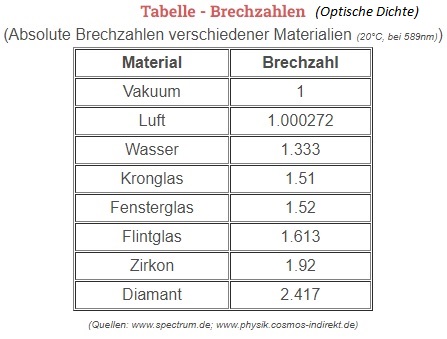

- Wovon hängt die Brechung von Licht an der Grenzfläche zweier optischer Medien ab?

- Übertrage die folgenden Sätze in dein Heft und bewerte die Aussagen:

a) Beim Übergang von dichteren ins optisch dünnere Medium wird das Licht zum Lot hin gebrochen.

richtig falsch

b) Beim Übergang vom optisch dünneren ins optisch dichtere Medium ist der Einfallswinkel größer als der Ausfallswinkel (Brechungswinkel).

richtig falsch - Schau dir die Abbildungen 15 und 16 in der Bildergalerie 3 an. Übertrage die Abbildungen zunächst in dein Heft und skizziere dann den weiteren Verlauf des Lichtstrahls. Zeichne dabei auch jeweils das Lot und den Einfalls- und Brechungswinkel ein. Der Brechungswinkel beträgt in diesem Beispiel beim Übergang von Luft in Fensterglas 32° (Abbildung 15) und beim Übergang von Fensterglas nach Luft 78°.

- Ein Lichtstrahl trifft unter einem Einfallswinkel von 70° aus der Luft auf eine Wasseroberfläche. Bestimme den Brechungswinkel mit dem Skript auf der Themenseite und zeichne den Verlauf des Lichtstrahls in der Seitenansicht in deinem Heft (Abbildung wie bei Aufgabe7).

- Bestimme den Brechungswinkel für die folgenden Übergänge. Verwende dafür das Skript auf der Themenseite:

a) Luft → Wasser, Einfallswinkel = 30° ; Brechungswinkel = _____

b) Luft → Wasser, Einfallswinkel = 60° ; Brechungswinkel = _____

c) Luft → Fensterglas, Einfallswinkel = 30° ; Brechungswinkel = _____

d) Luft → Fensterglas, Einfallswinkel = 60° ; Brechungswinkel = _____

e) Luft → Diamant, Einfallswinkel = 50° ; Brechungswinkel = _____

f) Wasser → Luft, Einfallswinkel = 30° ; Brechungswinkel = _____

g) Fensterglas → Luft, Einfallswinkel = 30° ; Brechungswinkel = _____

Diese App ist ein Derivat der App von von Robert Reimers. (Es wurden kleine

Anpassungen vorgenommen.)

Anmerkung: Die Online-Übung in diesem Ordner ist eine externe Übung. Angaben zum Ersteller sind teilweise (manchmal) auch in der Übung angegeben. Links in diesem Ordner

verweisen evtl. auf externe Inhalte.

Gelegentlich werden Übungen vom Ersteller auch wieder entfernt. Entsprechende Hinweise zur Aktualisierung dieser Seite oder auch Hinweise zu Inhalten werden gerne per

→ Mail

oder über das → Kontaktformular entgegengenommen. - Vielen Dank

schon vorab für den Hinweis!

Optik:

Lichtbrechung (1) [6:00]

Optik - Gezeigt und vorgeführt werden die grundlegenden Zusammenhänge bei der Brechung von Licht. Dabei wird der Übergang vom optisch dünneren Medium ins optisch dichtere Medium und umgekehrt betrachtet (Ohne Totalreflexion).

........................................................................................................

Bildergalerie Optik 3 - Lichtbrechung und Reflexion

Infotext - Brechung von Licht (3) - Totalreflexion

Unter der Totalreflexion verstehen wir eine spezielle Situation bei der Brechung von Licht. Dabei betrachten wir den Fall des Übergangs von einem dichteren in ein optisch

dünneres Medium. Unter bestimmten Bedingungen verschwindet die Brechung von Licht völlig und das gesamte Licht wird reflektiert, dann spricht man von Totalreflexion. Zur Totalreflexion kommt

es, wenn der Lichtstrahl aus dem optisch dichteren Medium kommt und verhältnismäßig flach auf die Grenzfläche trifft.

Im Experiment kann beobachtet werden, dass bei allmählich flacher werdendem Auftreffen (also größer werdendem Einfallswinkel) des Lichtes an der Grenzfläche dieser Effekt plötzlich auftritt.

Der in diesem Moment wirksame Einfallswinkel wird als Grenzwinkel der Totalreflexion bezeichnet. Das Licht tritt nicht mehr größtenteils in das andere Medium über, sondern

wird total ins Ausgangsmedium zurückreflektiert (Beim Übergang von Wasser in die Luft beträgt der Grenzwinkel ca. 48,6°.).

Vorkommen in der Natur

Das Funkeln geschliffener Diamanten, die „weiße“ Farbe von Zuckerkristallen oder faserigen Stoffen wie Papier – sofern sie nicht von Flüssigkeiten benetzt sind – sind weitestgehend der Totalreflexion zuzuschreiben. Lichtstrahlen dringen in die Materialien ein, verlassen diese aber erst nach einer oder mehreren Totalreflexionen wieder.

Technische Anwendungen

Beim sichtbaren Licht ist die optische Dichte der meisten Materialien größer als die der Luft. Dies wird zum Beispiel in Glasfaserkabeln ausgenutzt. Hier tritt die Totalreflexion beim Übergang vom optisch dichteren Medium (Faserkern) zur optisch dünneren Umgebung auf. Diese Umgebung könnte bereits die Luft sein. Oft liegen Glasfaserkabel in einer Umgebung die optisch sehr unterschiedliche Voraussetzungen bieten kann. Deshalb muss dafür gesorgt werden, dass die Umgebung des Glasfaserkabels keinen Einfluss auf die Funktionsweise hat. Um das sicherzustellen bestehen Glasfasern aus einem inneren Faserkern und einer optischen Ummantelung. Diese besteht dann einfach aus einer Glassorte mit einer dünneren optischen Dichte. Das Licht kann dann das optisch dichtere Material im Faserkern nicht mehr verlassen und wird an der Grenzfläche totalreflektiert. Erst am Ende des Glasfaserkabels kann das Licht dann das Kabel wieder verlassen. Licht kann derart nahezu verlustfrei in eine gewünschte Richtung gelenkt werden. Glasfaserkabel können Informationen in Form des Lichtes so bis zu 20.000 Meter weit transportieren, ohne dass eine Verstärkung notwendig wird.

-----------------------------------

Hinweis: Die Quellenangaben zu diesem Text sind am Ende dieser Internetseite zu finden.

Videos:

1) → Totalreflexion | alpha Lernen erklärt Physik

Anmerkung: Die Links in diesem Ordner verweisen auf externe YouTube-Videos anderer YouTube-Kanäle. Gelegentlich werden Videos dort auch wieder entfernt. Entsprechende Hinweise zur Aktualisierung dieser Seite werden gerne per → Mail oder über das → Kontaktformular entgegengenommen. - Vielen Dank schon vorab für den Hinweis!

- Was versteht man unter der Totalreflexion?

- Totalreflexion kann nur unter bestimmten Bedingungen vorkommen. Bewerte die folgenden Aussagen:

a) Totalreflexion kann nur beim Übergang vom optisch dünneren zum optisch dichteren Medium vorkommen.

richtig falsch

b) Totalreflexion kann nur beim Übergang vom optisch dichteren zum optisch dünneren Medium vorkommen.

richtig falsch

c) Totalreflexion kann beim Übergang Luft→Wasser vorkommen.

richtig falsch

d) Totalreflexion kann beim Übergang Fensterglas→Wasser vorkommen.

richtig falsch

e) Totalreflexion kann beim Übergang Wasser→Luft vorkommen.

richtig falsch - Erstelle eine Tabelle und bestimme die Brechungswinkel für den Übergang von Wasser nach Luft für die Einfallswinkel von 35° bis 55° in 1°-Schritten. Was fällt dir hierbei auf?

- Bestimme den Grenzwinkel der Totalreflexion für den Übergang Fensterglas nach Luft.

- Was passiert, wenn Licht unter einem Einfallswinkel von 55° von unten auf eine Wasseroberfläche (Grenzfläche zur Luft) trifft?

A) Skizziere den Verlauf des Lichtstrahls in der Seitenansicht in deinem Heft.

B) Welche Abbildung in der Bildergalerie 3 (Themenseite Optik – www.mathe-physik-technik.de) entspricht diesem Vorgang? - Was passiert, wenn Licht unter einem Einfallswinkel von 0° von unten auf eine Wasseroberfläche (Grenzfläche zur Luft) trifft? Skizziere den Verlauf des Lichtstrahls in der Seitenansicht in deinem Heft.

- Was passiert, wenn Licht unter einem Einfallswinkel von 0° von oben (aus der Luft) auf eine Wasseroberfläche trifft?

A) Skizziere den Verlauf des Lichtstrahls in der Seitenansicht in deinem Heft.

B) Welche Abbildung in der Bildergalerie 3 entspricht diesem Vorgang?

Optik:

Lichtbrechung (2) - Totalreflexion von Licht [5:05]

Optik - Gezeigt und vorgeführt werden die grundlegenden Zusammenhänge bei der Brechung von Licht. Dabei wird die teilweise Reflexion bei der Lichtbrechung und der Spezialfall der Totalreflexion betrachtet.

Bildergalerie Optik 4 - Lichtbrechung und Reflexion

(Abbildungen mit freundlicher Genehmigung des TECHNOSEUMS Mannheim)

Infotext - Lochkamera

Einfache Formen optischer Abbildungen finden sich bereits in der freien Natur: So nehmen Lichtflecken, die unter einem löchrigen Blätterdach am Boden sichtbar sind, nicht die

Form der Löcher, sondern die der Lichtquelle an. Das heißt, bei Sonnenschein sind sie im Normalfall rund. Diese kreisrunden bis ellipsenförmigen hellen Lichtflecken werden als

Sonnentaler oder Sonnenkringel bezeichnet.

Eine optische Abbildung entsteht in der Physik durch die Erzeugung eines Bildpunkts von einem Gegenstandspunkt durch Vereinigung von Licht, das vom Gegenstandspunkt ausgeht,

mittels eines optischen Systems. Das Bild ist die Gesamtheit aller einzelnen Bildpunkte, die alle Gegenstandspunkte repräsentieren. Kann das Bild auf einem Schirm aufgefangen

werden, so spricht man von einem sogenannten „reellen Bild“.

Hinweis: Der Schattenwurf ist im eigentlichen Sinne keine optische Abbildung. Hier wird ein scharfes Bild dadurch erzeugt, dass von einem

Gegenstandspunkt praktisch nur ein Strahl ausgeht, so dass kein optisches System zur Erzeugung der optischen Abbildung benötigt wird.

Mit Hilfe von sehr einfachen Voraussetzungen lassen sich bereits optische Abbildungen erzeugen. Dazu gehören sogenannte „Blenden“, das sind punktförmige Öffnungen durch die das Licht hindurchscheinen kann. Sie lassen sich bereits alleine als optische Systeme für optische Abbildungen verwenden. Dies führt uns in einem ersten Schritt zur Entwicklung der Camera Obscura (lat. camera „Kammer“; obscura „dunkel“): In einem abgedunkelten Raum, dessen eine Wand ein kleines Loch hat, wird auf der Rückseite eine Abbildung der äußeren Realität erzeugt. Hat der dunkle Raum die Größe einer Schachtel, spricht man auch von einer Lochkamera. Die Schemazeichnung auf der Fole oben zeigt exemplarisch zwei Strahlenbündel, die von zwei Punkten eines Gegenstands (hier die Kerzenflamme) in das Loch eintreten. Der kleine Durchmesser der Blende (das Loch) beschränkt die Bündel auf einen kleinen Öffnungswinkel. Strahlen vom oberen Bereich eines Gegenstands fallen auf den unteren Rand der Projektionsfläche, Strahlen vom unteren Bereich werden nach oben weitergeleitet. Jeder Punkt des Gegenstands wird als Scheibchen auf der Projektionsfläche abgebildet. Auf der Rückwand im Inneren der Lochkamera entsteht dadurch ein auf dem Kopf stehendes und seitenverkehrtes Bild. Dieses Bild ist zudem umso heller, je größer das Loch ist. Allerdings nimmt mit zunehmender Größe des Lochs auch die Schärfe des Bildes ab.

Geschichte

Das Prinzip der Lochkamera erkannte bereits Aristoteles (384–322 v. Chr., griech. Universalgelehrter) im 4. Jahrhundert v. Chr. Vom Ende des 13. Jahrhunderts an wurde die Camera obscura dann von Astronomen zur Beobachtung von Sonnenflecken und Sonnenfinsternissen benutzt, um nicht mit bloßem Auge in das helle Licht der Sonne blicken zu müssen. Roger Bacon (ca. 1220–1292, engl. Naturphilosoph) baute für Sonnenbeobachtungen die ersten Apparate in Form einer Camera obscura. Im 15. Jahrhundert untersuchte Leonardo da Vinci (1452–1519, ital. Universalgelehrter) den Strahlengang und stellte fest, dass dieses Prinzip in der Natur beim Auge wieder zu finden ist.

-----------------------------------

Hinweis: Die Quellenangaben zu diesem Text sind am Ende dieser Internetseite zu finden.

Videos:

1) → Fotografie | alpha Lernen erklärt Physik

2) → Wie kann man sich eine Lochkamera selbst bauen? - Sachgeschichten

Anmerkung: Die Links in diesem Ordner verweisen auf externe YouTube-Videos anderer YouTube-Kanäle. Gelegentlich werden Videos dort auch wieder entfernt. Entsprechende Hinweise zur Aktualisierung dieser Seite werden gerne per → Mail oder über das → Kontaktformular entgegengenommen. - Vielen Dank schon vorab für den Hinweis!

Aufgaben:

- Was ist eine „Lochkamera“?

- Was benötigst du alles, um eine Lochkamera zu bauen? Notiere alle Bestandteile und bau dir eine Lochkamera selbst, es ist nicht schwer (vgl. Video).

- Was versteht man unter einer „Blende“ und welche Funktion erfüllt sie?

- Die Abbildung bei einer Lochkamera zeigt eine Besonderheit. Was fällt dir auf beim Betrachten der Abbildung?

- A) Was für eine Blende ist für eine sehr scharfe Abbildung notwendig?

B) Welchen Nachteil beobachtet man bei einer sehr scharfen Abbildung? - Was ist eine „optische Linse“ und welchen Vorteil hat sie beim Erzeugen einer optischen Abbildung?

Hier einige Links die dich auch interessieren könnten:

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR)

Eine Reise durch unser Sonnensystem?

Informationen zum Weltraum und unserem Planeten Erde? Das und noch viel mehr findest du beim DLR

α-Centauri ist eine Sendereihe in der der Astrophysiker Harald Lesch in jeweils ca. 15-minütigen Folgen Fragen aus der Physik – insbesondere der Astronomie und Astrophysik – und bisweilen der Philosophie beantwortet.

Alle von mir erstellten Materialien stehen für Bildungszwecke frei zur Verfügung, dürfen allerdings nicht von jemand anderem kommerziell vertrieben werden.

Hinweis: Es werden keine Bücher oder sonstige, hier benannte Materialien im Unterricht verwendet oder benötigt.

Quellenangaben zu den Inhalten auf dieser Seite

Infotext ([11/12] Spiegelbilder)

Dieser Text basiert auf den Artikeln Spiegel, Konvexspiegel und Hohlspiegel aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Lizenz Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). Der Text wurde von Andreas Rueff überarbeitet und auf der

Grundlage didaktischer Überlegungen angepasst und gekürzt. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.

Dieser Text basiert auf den Artikeln Spiegel, Konvexspiegel und Hohlspiegel aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Lizenz Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). Der Text wurde von Andreas Rueff überarbeitet und auf der

Grundlage didaktischer Überlegungen angepasst und gekürzt. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.

Bildquellen: (beide Bilder) von Pixabay, Verkehrsspiegel:succo, Landschaftsbild: srkcalifano (Großer Teton, wyoming)

Infotext ([13/14] Brechung von Licht)

Dieser Text basiert auf den Artikeln Brechung (Physik) und Brechungsindex aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Lizenz Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). Der

Text wurde von Andreas Rueff überarbeitet und auf der Grundlage didaktischer Überlegungen angepasst und gekürzt. In der Wikipedia ist

eine Liste der Autoren verfügbar.

Dieser Text basiert auf den Artikeln Brechung (Physik) und Brechungsindex aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Lizenz Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). Der

Text wurde von Andreas Rueff überarbeitet und auf der Grundlage didaktischer Überlegungen angepasst und gekürzt. In der Wikipedia ist

eine Liste der Autoren verfügbar.

Infotext ([15] Totalreflexion)

Dieser Text basiert auf den Artikeln Totalreflexion und Brechungsindex aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Lizenz Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). Der

Text wurde von Andreas Rueff überarbeitet und auf der Grundlage didaktischer Überlegungen angepasst und gekürzt. In der Wikipedia ist

eine Liste der Autoren verfügbar.

Dieser Text basiert auf den Artikeln Totalreflexion und Brechungsindex aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Lizenz Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). Der

Text wurde von Andreas Rueff überarbeitet und auf der Grundlage didaktischer Überlegungen angepasst und gekürzt. In der Wikipedia ist

eine Liste der Autoren verfügbar.

Infotext ([16] Lochkamera)

Dieser Text basiert auf den Artikeln Lochkamera, Optische_Abbildung, Camera obscura, Roger Bacona und Sonnentaler aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Lizenz Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). Der Text wurde von Andreas Rueff überarbeitet und auf der

Grundlage didaktischer Überlegungen angepasst und gekürzt. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.

Dieser Text basiert auf den Artikeln Lochkamera, Optische_Abbildung, Camera obscura, Roger Bacona und Sonnentaler aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Lizenz Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). Der Text wurde von Andreas Rueff überarbeitet und auf der

Grundlage didaktischer Überlegungen angepasst und gekürzt. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.

Using PhET Simulations in Teaching

-

Simulation by PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, licensed under CC-BY-4.0 (https://phet.colorado.edu).

Aus dieser Seite sind Online-Übungen eingebunden. Diese sind bei www.learningapps.org erstellt worden, es kann sich auch teilweise um Apps von externen Erstellern handeln.

Hintergrundbild: Bild von Michelle Raponi auf Pixabay (bean-7373841.jpg)